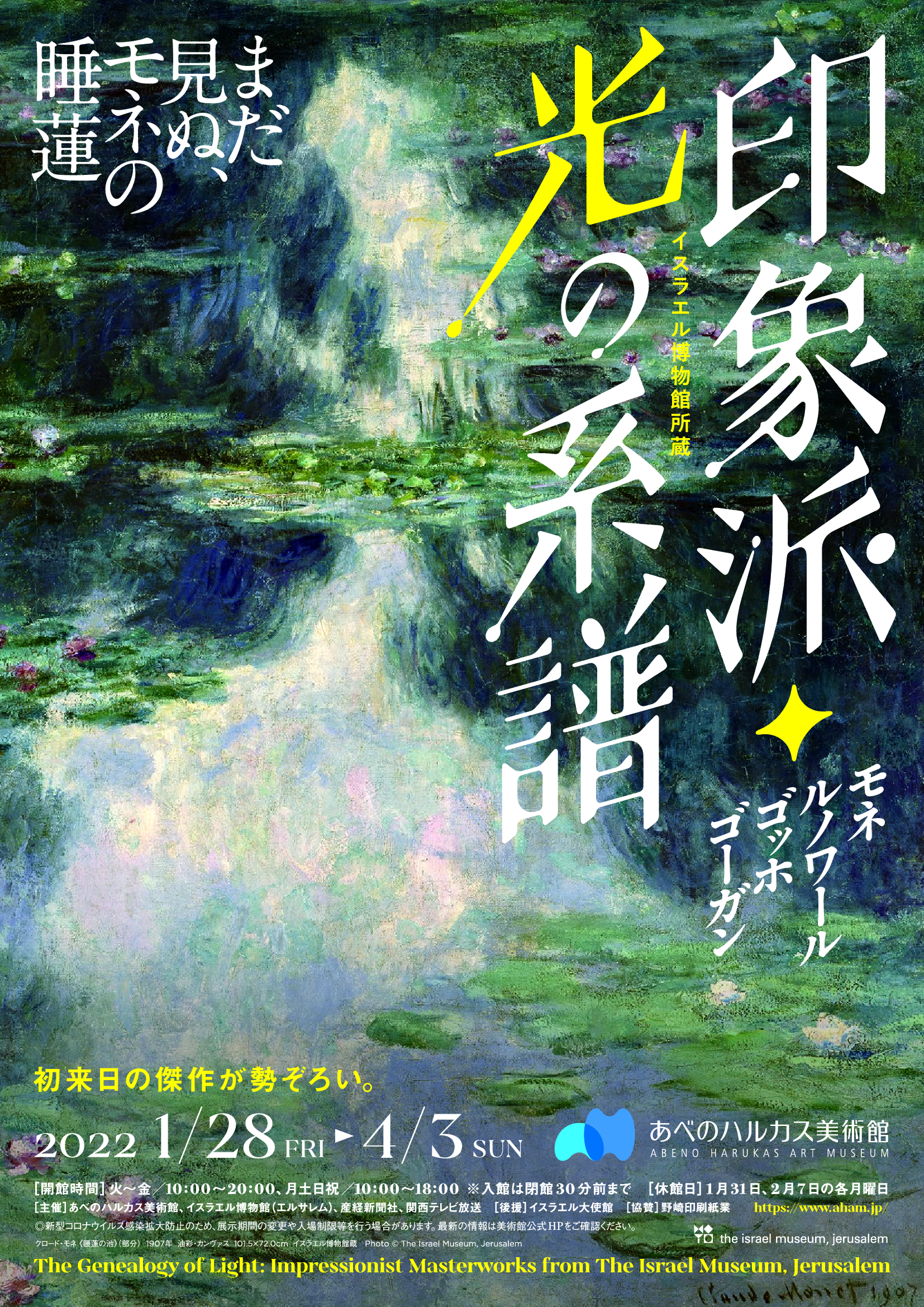

クロード・モネ、ピエール=オーギュスト・ルノワール、

フィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・ゴーガン。

芸術音痴の私でも知っている印象派の巨匠たち。

イスラエル博物館から海を越えて、あべのハルカス美術館にやってきました。

個人的にはレッサー・ユリィの作品に言葉を呑む。

悄然とした雰囲気に、哀愁を感じると云うか、釘付けとなりました。

撮影OKの6作品を掲載しております。

画面越しですが、お楽しみください。

イスラエル博物館所蔵 印象派・光の系譜

クロード・モネ

Claude Monet

「睡蓮」

1907年に描かれた縦長画面の連作もその一つである。これらの縦長構図の作品は15点が知られ、いずれも日没直前の時間に描かれたと思われるもので、水面の右には柳、左にはポプラの樹影が映り込んでいる。15点の構図はほとんど同一だが、色調は微妙に異なっている。

フィンセント・ファン・ゴッホ

Vincent Willem van Gogh

「プロヴァンスの収穫期」

1888年の夏に描かれたもの。

収穫を主題とした6枚の連作のうちの一枚。

南仏のトウモロコシと小麦畑に囲まれながら、ゴッホの様式はこの土地の色彩やリズム、そして情緒を捉えようとする強い意志が作用し変化していった。

ポール・ゴーギャン

Paul Gauguin

「ウパウパ(炎の踊り」1891年

ウパウパとはタヒチの舞踊。

官能的な動きを問題として仏人により禁止に、この植民地主義的な態度に反発。先住民の文化に対する自身の理解を表明するために、神々を描いた作品にこの踊りを再び描き込んでいる。

レッサー・ユリィ

Leo Lesser Ury

「夜のポルダム広場」1920年代半ば

秋の終わりの冷たい雨をたたえた街路が、街の明かりを反射する。空と水面の反映を大胆に白い色の面で表現しており、印象派の影響を受けながらもすでにその影響を脱していることがわかる。濡れたアスファルトが煌々と光を反射しており、建物内の光源よりも明るい。しかし、いずれの作品もどこか暗さを感じさせる。アンニュイな空気が漂う陰りを帯びた表現は、先行きが見通せない時代に生きることの表現なのか。

レッサー・ユリィ

Leo Lesser Ury

「冬のベルリン」1920年代半ば

宗教画家としての側面を持っており、ユダヤ教(旧約聖書)を題材とした作品を数多く制作した。旧プロセインのポーゼン(現ポーランドのポズナン)近郊の小さな村に生まれた。早くに父を失い、母と二人の兄弟と一緒にベルリンに出てきたのが11歳の時だった。1879年からデュッセルドルフのアカデミーで絵を学ぶ。生活に困窮し、気難しい性格で人間嫌いと評され、私生活も恵まれなかったという。1922年、60歳に展覧会でようやくその名声は揺るぎないもになり、油彩のほか、パステル作品も人気を集める。

ピエール=オーギュスト・ルノワール

Pierre-Auguste Renoir

「花瓶にいけられた薔薇」1880年頃

印象派の巨匠。

1841年、フランス中西部の町リモージュに生まれる。13歳で磁器の絵付け職人になりますが、産業化の影響による絵付けの仕事の減少を受け、惹かれていた絵画の道へ。20歳でパリのシャルル・グレールのアトリエに入り、モネやシスレーらと出会い、印象派の活動をスタートさせる。1870年代、都市風俗や郊外の行楽地、女性像などを明るい色彩と活き活きとした筆遣いで描き、肖像画家としても成功をおさめる。1880年代、ラファエロの絵画や古代ローマの美術といった古典的な芸術に魅了、印象派に行き詰まりを感じていた40代の画家にとっての転機となり、新たな手法を求めて試行錯誤を繰り返す。

[ 印象派の特徴 ]

▶光と色の効果を捉え、それらが物体の形状にどのように影響を与えるかを描写することに

焦点をく。

▶色彩を直接かつ大胆に使用し、黒を避けて純粋な色彩で影を描く。

▶細かいディテールよりも全体の印象を優先する。

▶短い筆触や点描法を使用して、光の揺らぎや空気の動きを表現する。

〈あべのハルカス美術館ではこんな催しもやっていました〉

●to the forest of Arts_9「あべのハルカス美術館」

【出典】

・「あべのハルカス美術館」公式サイトより

2022年1月28日~2022年4月3日