8月の奈良県、当日は体温に迫る36℃でピーカン☀️+無風。。。と絶好の“山辺の道”条件!???

熱中症対策・日焼け防止を万全に日本最古の道を歩く。

「山辺の道」歴史

山辺の道は、奈良市天理市の東方を南北に縦走する笠置山脈が、大和盆地に傾斜し、やだらかな丘陵地帯が形成され、その丘陵地帯を南北に通う山道があった。いわゆる「山辺の道」であり、『日本書紀』武烈天皇即位前紀の歌「石の上 布留を過き 虚枕 高橋を過き 物多に 大宅を過き 春日を過き 妻隠 狭まを過き 玉笥には 盛りて玉盃に 水さへ盛り 泣き泪行くも 影媛にあれは」見ゆる石上・布留・高橋・大宅・春日の地を結ぶ道がそれであるといわれている。後年、平城京の朱雀大路が設けられた下つ道、同じく平城京の東四坊大路に取り付く中つ道、あるいはその東方に縦走していた上つ道などは、それぞれの遺構を、今日なお所々に伝えているが、これらの上つ道などが大和盆地を南北に走る主要道路であったのに対し、山辺の道はむしろ盆地と陵との接点に営まれた古代集落を結ぶ山道であったということができる。これらの村落の形成と経営には、かつて大王家に仕えを多く出した豪族和爾氏の伝統を受け継ぐ春日・小野・大宅・膳などの氏族の存在とその氏府の造営がみられるのである。(『山辺の道の研究』河野氏雄著、昭和三七年刊)。

出典:「奈良市史」(1990年)より

大和は 国のもほろば

大和しうるはし

日本武尊がはるか故郷をしのんで詠んだと伝える有名なこの歌に、大和国の地形がいみじくも読みこまれている。

大和平野は緑の山々にとりかこまれている。西は生駒、葛城、金剛の山々、南は吉野の連山、北は佐紀・佐保のなだらかな丘陵、そして東が春日山、高円山、弓月岳、三輪山、多武峰などの山々々のなりでなりのぞ野を、あるいはまつすぐ南北に、あるいは谷あいを東にわけ入って、幾つかのうねり曲折はあるものの、平野の南から北へとひる古道でもある。大和平野の東の山麓を南北に貫く山辺の道は、大和の国の現の国であった。この大和はっきり備えていなかった時代、われらが“神代”と語り伝えているはるかな時代から、この山辺の道はすでに大和の野を横切り、尾根を越えていたのである。それは、いわゆるケモノ道にも似たごく自然の、人間がみずから足で踏み固めた原初の道面影を残した古道であった。それは「神々の道」である。

出典:「大和路」(1971年)より

大和盆地には注目すべき古道がすくなくない。大和盆地を南北に縦断する上つ道・中つ道・下つ道もあれば、当麻町長尾神社のそばから桜井市寺川の小西橋付近までの東西を横断する東西道いわゆる横大路もある。そして、葛城上部の斜向道路やすじかい筋違道(いわゆる太子道)のように、ななめに通う古道も存在する。また自然の地形にそって道が形づくられた自然道が大和盆地の東辺や西辺につづく。東辺の山辺の道、西辺の葛城山麓ぞいの道などがそれである。春日断層崖下の傾斜変換えにそって南北につながる山辺の道の称は、古典のなかにもみえている。(二五一頁参照)

『古事記』が崇神天皇の「御陵は山辺の道の勾の岡の上に在り」としるし、『日本書紀』が崇神天皇を「山辺の道の上陵に葬る」と書き、また『古事記』が景行天皇の「御陵は山辺の道の上に在り」とし、『日本書紀』が景行天皇を「山辺の道の上陵に葬る」とするのなどは、山辺の道という道名が古代にさかのぼることをはっきりと物語る。桜井市の金屋のあたりから天理市の布留をすぎ、奈良市の春日の方へとつらなる山辺の道は、古代歌謡のなかにも詠みこまれていた。たとえば『日本書紀』の武烈天皇即位前に所載する、物部連鹿鹿火の娘影媛をめぐる歌物語の古謡がそうである。平群臣真鳥の息子のあった鮪と結ばれていた影媛の恋は、太子(後の武烈天皇)によってひき裂かれ、ついに鮪は殺されてしまう。その影媛悲恋の想いが、この歌物語の伝承者を媒体として、つぎのように歌われている。

「いそかみ ふるをすき こもまくら たかはし 石の上 布留を過き 虚枕 高橋を過き 物多に 大宅を過き 春日を過ぎ 妻ごもる さき さおとおき たまきには いひへもり たまもひ 狭を過ぎ 玉笥には 飯さへ盛り 玉盃に 水さへ盛り 泣き泣ち行くも 影媛あはれ」

この送葬歌の道行きにみえる石の上布留→高橋→大宅→春日→小佐保という地名は、いずれもが山辺の道ぞいでであり、山辺の道の北辺にあたっている。

出典:「探訪神々のふる里」(1982年)

まとめると、

『日本書紀』や『古事記』にも登場する、はるか「神代」から語り継がれてきた道。

大神神社(おおみわじんじゃ)や石上神宮(いそのかみじんぐう)などの由緒ある神社や、崇神天皇陵(すじんてんのうりょう)、景行天皇陵(けいこうてんのうりょう)といった古墳を結んでおり、古代の信仰や文化の中心地であったことが伺える。

『日本書紀』に載る武烈天皇即位前紀の歌など、古代の歌謡にも詠み込まれており、歌の中に登場する地名(石の上、布留、高橋、大宅、春日、小佐保など)は、いずれも山辺の道沿いに存在している。それが「山辺の道」

「山辺の道」ルートご紹介

山辺の道を散策。

要所を紹介しながら、歴史と文化にふれていく。

天理本通り商店街

天理駅に車を停め、さっそく「山辺の道」へと足を進める。

真っ先に出てくるのが、「天理本通り商店街」立派なアーケードに覆われた全長1kmの商店街である。

朝も早かったせいか、商店は開いておらず閑散としている。

日差しを遮ってくれるので、快適な足取りである。

「天理本通」webサイトによると、

『天理教の発展とともに全国各所から信者が参拝に訪れるようになり、通行に応じて小路が拡幅され、商店が徐々に増えていく中で、商店街としての組織が発足し、現在に至る商店街が形成されました』と記されている。

また、『古人の世界につながる山の辺の道へのエントリーロードとして全国各所から多数の来街者をお迎えしております』

まさに古人へのゲートである。

天理教成立1838年と記されており、歴史観を感じる。

出典:「天理本通」webサイトより

出典:「天理本通」webサイトより

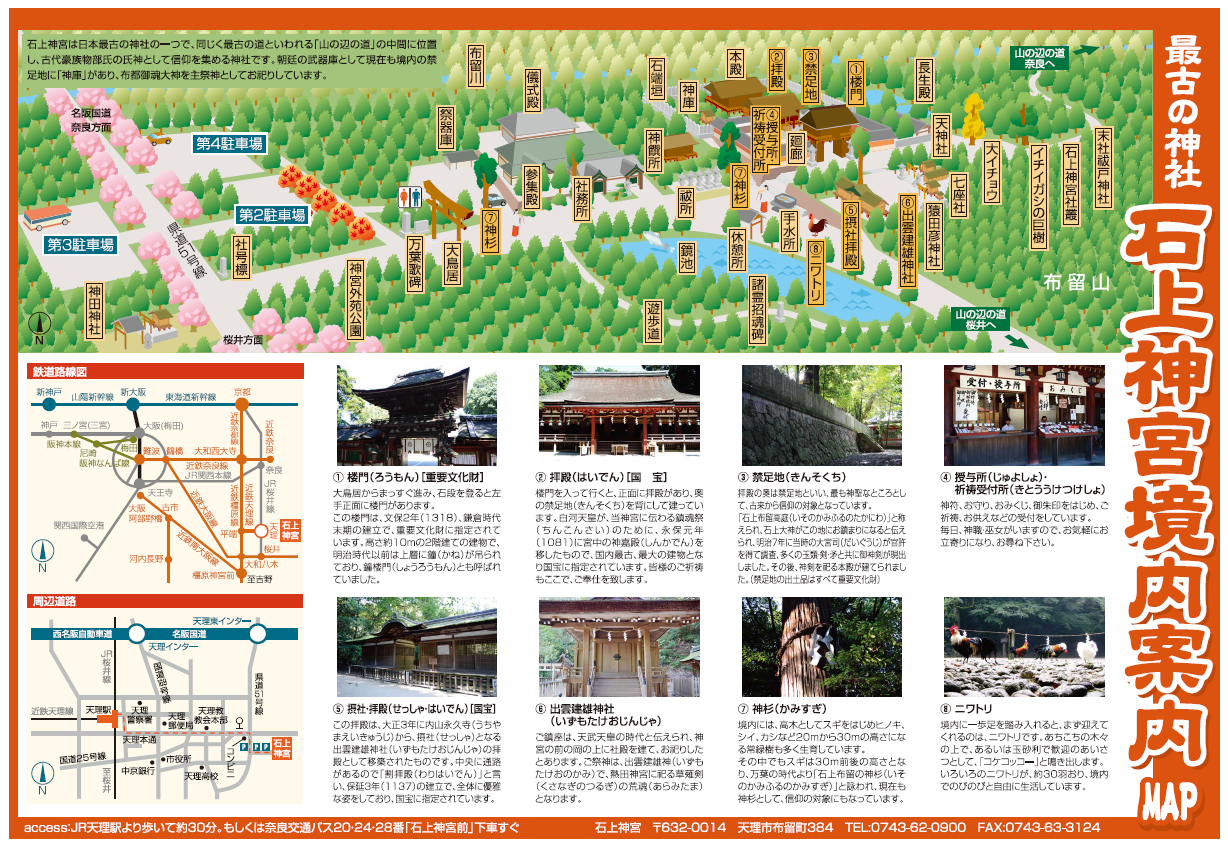

石上神宮(いそのかみじんぐう)

アーケードを抜けると、どこか懐かしい雰囲気の田舎町へ。

ゆったりとした坂を登りきると、「石上神宮」が。

安全祈願を願い、境内へ。

高さ7m・柱の直径76cm

40年前に奉納され現在に至ると記されている

重要文化財に指定されている

途中の風景_1

蓮が有名だそうです

奈良といえば、柿の葉寿司!(大好きです)

💦💦💦

夜都伎神社(やとぎじんじゃ)

乙木町(おとぎちょう)にあり、春日大社の御祭神である四神(武甕槌命(たけみかづちのみこと)、姫大神(ひめおおかみ)、経津主神(ふつぬしのかみ)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)を祀っているので、春日神社とも呼ばれている。60年毎に、春日大社から若宮社殿と、鳥居が移されていました。拝殿はこの地域では珍しい茅葺き(かやぶき)となっている。

💦💦💦

途中の風景_2

酷暑の中、これは助かる

冷蔵庫が有り無人販売も(冷凍柿❗️)

柿専門店の看板(下記リンク先)

💦💦💦

大和神社御旅所(やまとじんじゃおたびしょ)

大和神社の境外末社で、正式には「御旅所坐神社(おたびしょにいますじんじゃ)」と呼ばれている。もともと中山大塚古墳の前方部の小高い場所にあったものが、明治時代に現在の場所に移され、御旅所は一般的に神社の旧社地であることが多いため、この場所が大和神社の旧社地ではないかという説もあるようだ。

💦💦💦

ここで熱中症の危険を感じ、リタイア。

国道169号線へ移動し、コンビニでよく冷えた水を一気飲み(か~~~)

徒歩15分の位置に「JR柳本駅」があり、今回は一旦撤収。

次回、「JR柳本駅」~「桜井駅」まで目指しま~す。

【出典】

・Google Earth

・「奈良市史」(1990年)より

・「大和路」(1971年)より

・「探訪神々のふる里」(1982年)

・「天理本通」webサイトより

・「石上神社」webサイトより